天文學家發現宇宙第一代恆星的痕跡

- 上版日期:112-05-05

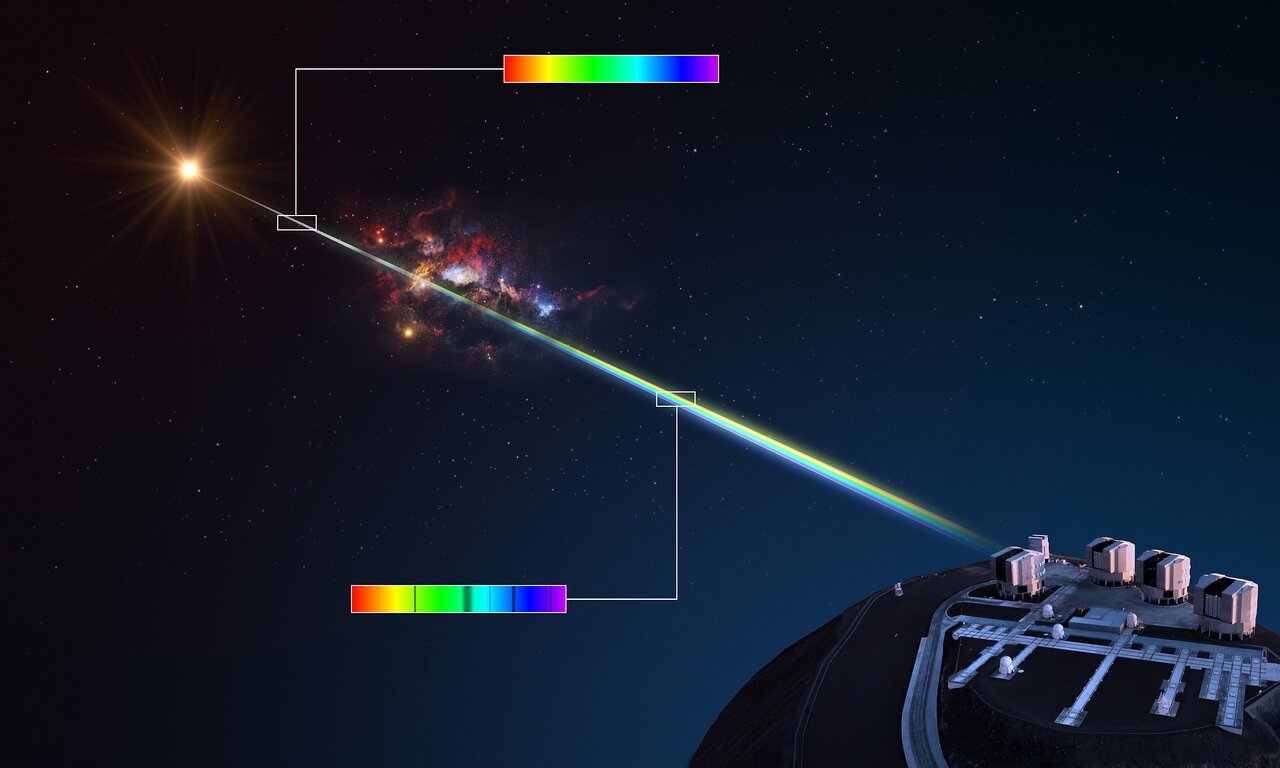

天文學家使用甚大望遠鏡(VLT)發現3個非常遙遠的氣體雲,當時宇宙的年齡僅為其當前年齡的10~15%,並且其化學成分與天文學家對第一代恆星爆炸的預期相符。這是我們有史以來第一次在非常遙遠的氣體雲中,識別出第一代恆星爆炸的化學痕跡,這些發現將使我們更加了解大霹靂(Big Bang)後第一代恆星的性質。 宇宙中形成的第一批恆星,也稱為第三星族星,與我們今天看到的恆星非常不同。當它們在135億年前出現時,只包含了自然界中最簡單的化學元素氫和氦,這些恆星的質量約是太陽的數十倍或數百倍,因核融合而產生的重元素,將隨著超新星爆炸擴散到太空之中。後代的恆星就是從這些氣體中誕生,並在它們死亡時釋放出更重的元素。 根據這些早期恆星的質量和它們爆炸的能量,第一代超新星會釋放出不同的化學元素,如存在於恆星外層的碳、氧和鎂,但其中一些爆炸的能量不足以釋出更重的元素,如只存在於恆星核心的鐵。為了尋找這些低能超新星的恆星跡象,將目標對準了貧鐵但富含其他元素的遙遠氣體雲。天文學家在遙遠的三片氣體雲中找到了這些特徵,它們可以追溯到大霹靂後的頭10到20億年左右,其鐵很少但碳和其他元素卻很多,這與古代恆星非常吻合。研究人員表示此發現開闢了間接研究第一代恆星性質的新途徑,充分補充了我們對銀河系中恆星的研究。相關研究成果發表於《The Astrophysical Journal》期刊上。(編譯/趙瑞青) 圖說:當類星體的光穿過氣體雲時,其中的化學元素會吸收不同的顏色或波長,從而在類星體的光譜中留下暗線。每種元素都會留下一組不同的譜線。透過研究光譜,天文學家可以計算出中間氣體雲的化學成分。圖片來源:ESO/L. Calçada 資料來源:SCI NEWS 圖說:藝術家對遙遠氣體雲的想像圖,其中包含不同的化學元素,用各種原子的示意圖來說明。圖片來源:ESO/L. Calçada, M. Kornmesser

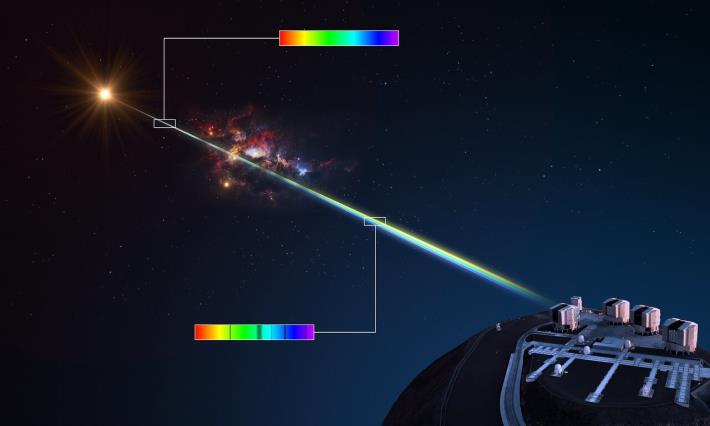

圖說:藝術家對遙遠氣體雲的想像圖,其中包含不同的化學元素,用各種原子的示意圖來說明。圖片來源:ESO/L. Calçada, M. Kornmesser

![我的E政府 [另開新視窗]](/images/egov.png)