尋找宇宙初生恆星困難重重,總算找到線索了

- 上版日期:111-09-30

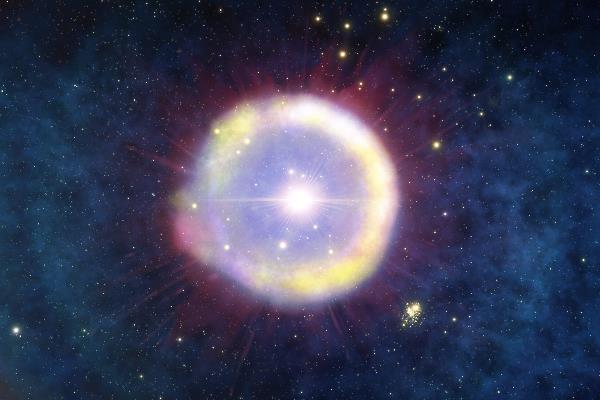

圖說:藝術家筆下對早期宇宙大質量恆星III的印象。圖片來源:NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/Space-engine 資料來源:PHYS.ORG

發表於《The Astrophysical Journal》天文物理學期刊的新成果,天文學家使用近紅外光譜儀,於雙子星天文台其一口徑8.1公尺的望遠鏡,觀測數顆已知最遙遠的類星體。藉由分析類星體周圍雲氣的光譜,發現了不尋常的組成:其含鐵量比太陽多了20倍,而鎂鐵[Mg/Fe]的比例則是出奇地低。

科學家相信,這特徵是來自第一代恆星以不穩定對超新星(Pair-instability supernova)的型態爆炸所留下。估計該顆恆星約為太陽質量150~250倍的巨型恆星。與其他超新星不同的是,它不會在原處留下殘骸(例如中子星或黑洞),而是將所有物質拋出。因此要找到第一代恆星的方法,第一個是正巧觀測到這類型的爆炸事件(要能遇到,可謂極其困難);第二個是利用其元素的化學特徵,辨別出那些被噴到星際空間的物質。但這也是件棘手的研究工作,因為光譜線的亮度,除了代表元素的豐度,同時也包含了其他物理參數,還需仔細校正。

為了尋找大質量恆星族III的存在證明,在好些年前,天文學家聚焦在銀河系銀暈中的恆星,嘗試回答這難解之謎。而這回,從類星體光譜中元素的波長,利用其強度來估計該元素的豐度,由東京大學的吉井讓和鮫島寬明與其他共同作者發表:「一個質量約為300個太陽質量的恆星,以不穩定對超新星炸出的鎂鐵比例,與我們這次觀測類星體的元素分析結果一致。」是個很振奮的研究成果,表示這方法可應用於尋找初生的恆星。

如今的宇宙,儘管大質量的恆星III已不復在,但遺留在星際空間的物質,可能依舊存在至今。為了更徹底地解釋這個新發現,還需要更多其他不同來源的觀測結果,調查是否有相似的特徵。若確定了這個尋找第一代恆星的新工具,我們對宇宙演化的細節也就能梳理地更加清晰。(編譯 / 潘康嫻)![]()

![我的E政府 [另開新視窗]](/images/egov.png)